L'arte del coraggio

26 settembre 2022

Negli anni sessanta mio padre lavorava per almeno nove mesi l’anno tra le tre Americhe, Singapore e Hong Kong, per poi tornare con una gran valigia ogni volta diversa e la borsa a mano sempre identica, in pelle di foca nera con una massiccia serratura d’ottone. Entrambe erano cariche di cose che le dimensioni del mondo, ancora tanto grande, e le mie, allora così piccolo, contribuivano a rendere favolose. Fino a quando non si era consumato il primo pasto in famiglia, il bagaglio restava chiuso, in modo da far lievitare l’attesa. Terminata la pastiera, che mamma gli preparava in qualsiasi giorno tornasse a casa, papà metteva la valigia sul letto non mancando di far notare quanto pesasse e finalmente l’apriva, estraendo ad uno ad uno regali e souvenir. Non c’è Natale o villeggiatura che tengano, è quello il rito dell’infanzia che ricordo con maggiore intensità. Potevo avere cinque o sei anni quando, tra altre meraviglie, saltò fuori un coloratissimo 33 giri della banda della Monumental plaza de toros di Città del Messico, corredato da un libriccino in cui una mano molto abile aveva disegnato passi della corrida e famosi toreri.

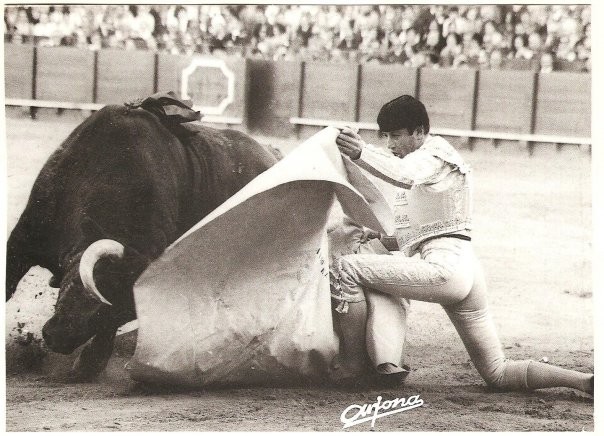

Dopo mezzo secolo è rimasto una pietra miliare nel genere, e su Youtube si può ascoltare e vederne la copertina, in cui l’artista ha ritratto Manolete mentre completa una media veronica. Restai presto rapito da paso doble come España Cani, fiera marcia visionaria, la struggente Virgen de la Macarena, come ho poi chiamato mia figlia, o l’evocativo Cielo Andaluz. Arrivò poi l’adolescenza e con essa Papà Hemingway, che portò al calor bianco il mio interesse per i tori. Dovevo comunque attendere la primavera del 1984 per assistere alla mia prima corrida, in realtà una novillada, nell’arena di Las Ventas a Madrid. Un’emozione all’altezza delle aspettative mi confermò nella fede, e così cominciai a pianificare intere stagioni. Già a gennaio per aprile affittavo un appartamento a Siviglia e da febbraio mi procuravo i biglietti per gli eventi taurini della Feria. Due settimane consecutive in quello che a partire dalla Semana Santa e fino al Lunes de resaca, in cui nella malinconia delle partenze e del ritorno alla normalità si scioglie la sbornia di vita, è il centro del mondo, o almeno il momento e il luogo in cui si concentra più piacere che in qualsiasi altro. Nato il mio primo figlio, che porta come secondo nome quello di un grande torero di quegli anni, Espartàco, non ho più potuto seguire con pari assiduità. Assisto a corride isolate quando capita l’occasione e talvolta, preso dal guzanillo, il tarlo incurabile di chi ama los toros, parto in occasione di un singolo cartello particolarmente promettente. Tra aficionados si parla tanto di tori e toreri che al confronto i tifosi di calcio sembrano autistici, ma fuori dall’ambiente si preferisce tacere per non scontrarsi con pregiudizi o informazioni deviate. Innanzitutto la corrida non è uno sport, un gioco, o una gara tra uomo e animale. E’ una tragedia lirica i cui protagonisti sono il toro, impenetrabile messaggero della natura incontrollata fuori e dentro di noi; il torero, sacerdote e guerriero il cui compito è affrontare l’imperscrutabile di cui solo lui riesce a cogliere il disegno portando il coraggio a livello del sublime, ovvero della rivelazione; il Presidente, garante di un ordine tutto umano che ritualizzando violenza e morte distilla su tutti l’illusione di controllarle; infine il pubblico, che rende l’arena il tempio di un culto ancestrale esattamente a metà tra apollineo e dionisiaco. Se il Presidente ha il potere esecutivo, il pubblico ha quello di giudicare. E’ lui a condannare o sollecitare i riconoscimenti a toro e torero, o portare quest’ultimo a spalla attraverso la Porta Grande quando ha trionfato. Il circuito degli spettatori ha una quadruplice natura. C’è un’elite internazionale che si muove nei migliori alberghi e si ritrova in tutte le grandi occasioni, i singoli o gruppi che seguono determinati toreri, i curiosi che vogliono averla vista una volta (che sistematicamente è l’ultima) e infine gli appassionati locali, che tramandandosi da generazioni abitudini e metri di valutazione conferiscono a ciascuna arena uno stile unico nel reagire alle cose che vi avvengono. Come vedere la Tosca alla Scala non è come alla Fenice, così lo stesso lotto di tori e toreri genera aspettative diverse secondo la piazza. Del resto la corrida ha parecchio in comune col melodramma, dove il testo è sempre uguale e l’effetto ogni volta diverso per via della direzione musicale, della regia, dell’ interpretazione, fattori non riproducibili da un supporto video per cui solo esserci fisicamente conta.

L’unico luogo dove si conserva l’opera dei grandi toreri è la memoria, capace di rimandare avanti al rallentatore e per l’intera vita una serie di passi che un freddo cronometro misura in pochi secondi. Quello che l’aficionado cerca non è una bellezza che rassereni o inquieti, come nelle arti figurative, né il brivido delle piste o la performance atletica degli stadi, ma il raro gesto che ferma il cuore e il tempo regalandogli la sensazione di custodire qualcosa di unico ed eterno, una chiave del mistero primigenio del dialogo tra vita e morte, carne e spirito. Poiché tale forma d’arte mette apertamente in gioco esistenze e coscienze, è l’unica interamente governata da leggi dello Stato: attualmente la Ley taurina del 1991 e il regolamento emanato col regio decreto del 1992. Con rigorosità notarile, la corrida inizia esattamente in orario ed ogni tempo è scandito con precisione, come è doveroso in un’esecuzione capitale. La morte esige rispetto, ed anzi in questo caso limite è essa stessa rispetto. Forzare pubblicamente un animale a un confronto che non ha cercato lascerebbe il sapore di un brutale tormento, se non si concludesse necessariamente con l’esito fatale. Molti diranno che è anche peggio, anzi recentemente una signora si è lanciata nell’arena per soccorrere il toro già morente. A suo modo un bel gesto, che però ignora la nobiltà del paradosso che ha condotto a quel punto e nega la fondamentale verità su cui si basa tutta la grande arte, ovvero che la condizione naturale dell’uomo è un labirinto di contraddizioni in cui logica e buone intenzioni non conducono affatto all’uscita che promettono. Purtroppo la modernità ha imposto il declassamento del sentimento eroico per elevare sopra ogni cosa la vita, che nell’immaginazione tradizionale era un valore che non figurava al vertice. Lo dimostra il fatto che per una decina di migliaia di anni avevamo considerato nobile sacrificarla per motivi di onore, dignità, patriottismo, giustizia, libertà, amore familiare etc.

L’arte e la filosofia classica devono buona parte del proprio fascino al criterio con cui l’uomo pagano affrontava il cosmo, gli dei e se stesso: da pari a pari e tutto in una visione d’insieme. Omero, Platone, Orazio, consideravano l’uomo nella sua unità. Prendevano tutto il pacchetto, come del resto i loro contemporanei. Mille anni di pensiero monoteista e monotematico, che nella raccolta differenziata del nostro passato abbiamo gettato nella campana con la scritta “materiale medievale, non riciclabile”, hanno lasciato una traccia profonda. Anima e Corpo, Fede e Ragione, Bene e Male, dalla patristica in poi non si è fatto altro che ricostruire dualisticamente la nostra visione del mondo, installando tra noi ed esso un filtro deformante: il senso di colpa. In questo settore ci siamo specializzati al punto da avere ormai qualcosa da rimproverarci praticamente su tutto: da quando avviamo il motorino a quando cuciniamo una bistecca. Il rifiuto di quella natura complessa, tesa tra il sublime e l’oscuro, che i classici hanno cantato e in cui oggi stenta a riconoscersi, ha spinto l’uomo a rinunciare ai rischi dell’autodeterminazione. Dopo la padella del male di vivere, abbiamo conosciuto la brace ancor più perniciosa della gioia obbligatoria di vivere. Ci sono però situazioni e luoghi completamente estranei all’atarassia del politically correct, a questo coretto di voci bianche, a questo treno ad una sola classe, a questa platea tutta bacetti e applausi, a questo corteo senza eroi.

Ed eccoci finalmente al punto. Le chiarine della Plaza de Toros infrangono al primo fiato ogni squallida contraffazione e pongono l’uomo, il singolo ed ogni singolo, di fronte alle cose che veramente contano. La serietà del tutto è garantita dalla presenza della morte, al cui cospetto anche la retorica delle epigrafi o dei gesti toreri, che senza di essa cadrebbero entrambe nel ridicolo, acquista una dignità incontestabile. Parliamone della morte, perché qui essa merita un posto d’onore. Non si tratta di una cattiva compagnia ed anzi, non ritornando mai sulle sue decisioni, dimostra un carattere che può insegnarci qualcosa. Tacendone, la sentiremmo comunque aggirarsi tra le righe. Francesco la chiamò sorella e ciò ci commuove da settecento anni. Oggi cerchiamo di parlarne sempre meno, ma nell’arena essa è maestra, è gloria, è il sigillo definitivo. Senza alcuna cognizione della materia, alcuni vogliono far credere che gli aficionados siano una feccia sanguinaria che goda della morte in se stessa. Non è affatto così. La morte non è protagonista dello spettacolo: ne è una conseguenza come lo è della vita. Nascendo, o andando all’arena, la incontreremo certamente, ma non è Lei che siamo andati a vedere.

Nessuna attività umana racchiude una carica simbolica ed emotiva pari a quella della corrida. I suoi piani di lettura sono infiniti. Essa è tragedia, seduzione, fasto, iniziazione, riscatto, rito, comunione, passione, arte, identificazione. È scandita da una ritualità così solida che lo spettatore trova modo di abbandonare il piano reale e tuffarsi nel magico. Investito dal simbolo, giunge a una chiara visione dei valori ancestrali del coraggio e della bellezza e ne partecipa sino all’esaltazione. In astratto ogni cosa è schematizzata ed avviene allo stesso modo, negli stessi tempi e con identica sequenza. In concreto, infinite differenze si rivelano nella sensibilità degli spettatori, nell’interpretazione del torero, nella casta del toro e nel modo imprevedibile in cui tutto ciò e molto altro viene mescolandosi. Nel toro parla il dio più antico, che non ebbe sacerdoti e non parlò per mezzo di profeti. Il suo linguaggio, quello del Cosmo, ci risulta incomprensibile, eppure il torero sa tradurne qualche parola il cui suono sacro e solenne ci invade. Quale appassionato non ha avvertito l’urgenza delle lacrime, non si è sentito per un attimo vivo come la vita stessa, nel tributare al torero e al toro un meritato trionfo? Le forze in gioco giungono ad un livello devastante.

Talvolta il torero, rapito, si trasfigura in un desplante carico d’orgoglio. Solenne come un albero, si avvita verso il cielo come l’Assunta di Tiziano ai Frari. Allora l’energia della folla dilava lungo le gradinate finché il torero la riassorbe dall’arena per restituirla in un gesto lento e grave come quello delle nuvole, in un’espressione estrema da cui scoccano folgori di fierezza. Nella corrida tutto è virile, più che maschile. Ecco perché molte sono le donne che la capiscono e la amano, ammesso che questi due modi di guardare una cosa siano scindibili. Ogni spettacolo tende a suscitare un’emozione attraverso l’immedesimazione. Nell’arena tale meccanismo è così potente che non possiamo limitarci a dire che la corrida sia lo spettacolo più grande, ma addirittura l’unico, o almeno l’ultimo rimasto.

Cominciamo dalla puntualità. Nell'arena, il paseo entra con precisione sovrannaturale. Solo qui, dove si rispetta veramente l’uomo, si rispetta in lui anche lo spettatore. Se avete pagato per uno spettacolo che inizi alle diciotto, è alle diciotto in punto che lo vedrete cominciare. Chi c’è, c’è. Non è cosa da poco e dimostra sin dall’inizio che si fa sul serio, non ci si sta a baloccare con cosucce da stiracchiare prima o dopo, tanto fa lo stesso. Non ci sono scuse per chi sbaglia, né bis per chi trionfa. Il tempo della corrida è l’attimo. Non si ripara agli errori, né c’è indulgenza per la mistificazione. L’amore per la verità umana della vita vissuta e quello per la corrida vanno spesso insieme.

Ernest Hemingway, che fu gran conoscitore dell’una e dell’altra, al momento di introdurre l’argomento scrisse che la corrida si può comprendere, ma non giustificare. Chi non sente il bisogno di giustificare tutto, o non tutto con lo stesso metro, è sulla via per comprenderla. Dichiararsi dalla parte delle vittime, in questo caso del toro, è un sistema facile per avere ragione, sicché a noi aficionados non resta che il torto. Ci sta bene, perché amando la Bellezza noi Cavalieri vogliamo difenderla ovunque si trovi, ed essa è spesso nei posti più scomodi.

Giancarlo Maresca

noveporte.it